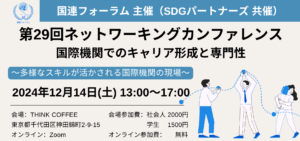

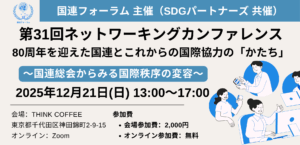

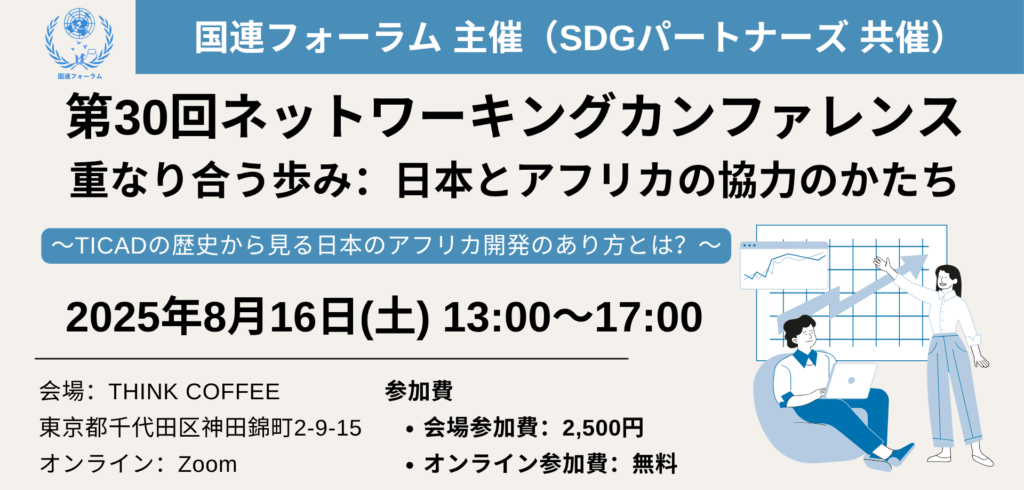

第30回ネットワーキングカンファレンス 重なり合う歩み:日本とアフリカの協力のかたち 〜TICADの歴史から見る日本のアフリカ開発のあり方とは?~

2025年8月16日(土)13時~17時 国連フォーラム主催 第30回 ネットワーキングカンファレンスのご案内

国連フォーラムは、海外からの一時帰国者が多い年末年始と夏休みの時期に合わせ、東京でのネットワーキングカンファレンス(オフ会)を開催しています。

今回のネットワーキングカンファレンスは、2025年8月20日から横浜で開催される第9回アフリカ開発会議(TICAD9)を目前に控えたタイミングで開催します。日本とアフリカ諸国が築いてきた多層的な関係を振り返りながら、その協力のかたちを多角的に捉え直すことを目的としています。TICADは1993年の創設以来、日本政府が国連、UNDP、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)と連携しながら、アフリカ諸国の首脳級を迎えて継続的に開催されてきた国際会議であり、日本とアフリカのパートナーシップの象徴とも言える取り組みです。

TICADのこれまでの歩みを軸に、日本が官・民・学・NGOといった多様なステークホルダーとともにアフリカ開発にどのように関わってきたのかを問い直し、その成果と課題、そしてこれからの可能性を議論します。さまざまな分野でアフリカと向き合ってきた登壇者によるパネルディスカッションを通じて、日本のアフリカ協力の過去と未来を多面的に見つめ直します。

また、アフリカ・国際協力に関心を寄せる参加者同士が自由に意見を交わし、つながりを深めるネットワーキングセッションも実施予定です。TICADという国際協力の現場に触れる絶好の機会を目前に、日本とアフリカの関係をより豊かにするヒントをともに見出せる時間となれば幸いです。

【概要】

日時:2025年8月16日(土)13:00~17:00(日本時間)

会場:会場及びオンライン(Zoom)

- 会場:THINK COFFEE(東京都千代田区神田錦町2-9-15)

- オンライン:ウェビナー前日にZoomURLを送付いたします

主催:国連フォーラム 幹事会

共催:SDGパートナーズ

言語:日本語

参加費:現地参加の場合:2,500円/オンライン参加の場合:無料

- 現地参加:パネルディスカッション、グループディスカッション、ネットワーキングにご参加いただけます。軽食付き。

- オンライン参加:パネルディスカッションのみ配信。グループディスカッション、ネットワーキングの配信はございません。

- 参加費はすべてネットワーキング時の軽食など本イベントの企画運営費用に充当されます。登壇者や国連フォーラム及びその関係者が受けるものではありません。

対象者:国連の活動を含む国際協力全般、また、アフリカ地域に関心のある学生や社会人の皆様

定員:30名(現地参加) ※オンラインは定員無し

Peatixの国設定について:2024年7月26日より、アカウント設定で「国」を米国にした場合、米国専用のPeatixページが表示されるようになりました。アメリカよりオンラインでご参加される皆様はご注意ください。詳しくは以下をご確認ください。https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44002540319-

【プログラム詳細】

| 時間 | コンテンツ |

|---|---|

| 12:45 | 開場 |

| 13:00 – 13:10 | 開会の挨拶 ・赤星 聖(国連フォーラム 代表理事) |

| 13:10 – 13:30 | 国連フォーラムからのご報告 |

| 13:30 – 14:50 | パネルディスカッション「TICADの歴史から見る日本のアフリカ開発のあり方とは?」 ・今井 夏子(JICA 緒方貞子平和開発研究所 リサーチ・オフィサー):モデレーター ・下里 夢美(特定非営利活動法人Alazi Dream Project(NPO法人アラジ) 代表理事) ・下越 志延(株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング 経済開発部 次長/主任コンサルタント) ・吉澤 啓(JICA アフリカ部計画・TICAD推進課シニアアドバイザー(アフリカ開発協力政策)) |

| 14:50 – 15:00 | 休憩 ※オンラインでのご参加の方はこちらで終了となります。 |

| 15:00 – 16:00 | グループディスカッション ※オンラインでの配信はございません。 |

| 16:00 – 16:05 | 閉会 ※オンラインでの配信はございません。 |

| 16:05 – 17:00 | ネットワーキング ※オンラインでの配信はございません。 |

【パネルディスカッションの詳細】

2025年8月には第9回アフリカ開発会議(TICAD9)が横浜で開催され、日本とアフリカ諸国の協力関係が改めて注目される機会となります。1993年に始まったTICADは、日本が国連や国際機関、アフリカ連合などと連携し、アフリカ開発の支援と対話のプラットフォームを築いてきた歴史ある取り組みです。本年はこの長年の歩みを振り返り、日本がアフリカに対して果たしてきた貢献と今後の展望を多角的に見つめ直す好機です。

パネルディスカッションでは、国際協力、研究、現地支援、政策立案といった多様な切り口からアフリカに関わってきた登壇者が集まり、TICADの意義、日本とアフリカの関係の変遷、現在の課題、そして今後の可能性について議論します。

【パネルディスカッション登壇者紹介(敬称略)】

今井 夏子(いまい なつこ)

JICA 緒方貞子平和開発研究所 リサーチ・オフィサー

ウガンダのマケレレ大学社会科学部で修士号(国際関係・外交)取得後、大阪大学大学院にて博士号(国際公共政策)を取得。国連開発計画(UNDP)シエラレオネおよびアフガニスタン事務所にて平和構築分野のプログラム運営に従事。国連大学サステイナビリティ高等研究所を経て、現在はJICA緒方貞子平和開発研究所リサーチ・オフィサー。アフリカを中心とした地政学やガバナンス、若者に関する研究プロジェクトに取り組む。成城大学および共立女子大学で非常勤講師も務める。

下里 夢美(しもさと ゆめみ)

特定非営利活動法人Alazi Dream Project(NPO法人アラジ) 代表理事

山梨県出身。世界最貧国、西アフリカのシエラレオネ共和国にて「誰もが夢にむかって努力できる社会へ」をビジョンに活動するNPO法人アラジ代表理事。桜美林大学LA/国際協力専攻を卒業後、2014年から活動を開始し、17年にNPOを起業、法人化。19年には現地オフィス設立。最も困難な状況に陥る子どもたちへの奨学金給付支援・農村部小学校建設、10代のシングルマザー復学支援・中高生への性教育プログラムなどに従事。また、インタビューやテレビなど多数のメディア出演や、小学校から大学での講演会などにおいて、シエラレオネの貧困に関する諸問題の啓発活動を行う。

下越 志延(しもこし しのぶ)

株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング 経済開発部 次長/主任コンサルタント

大学卒業後、ザンビアで2年半、青年海外協力隊員として活動。その後、大学院修了を経て、「アフリカの水を飲んだ人はアフリカに戻ってくる」という現地の諺のとおり、JBIC、JICAの研究所にてケニアやタンザニアでの家計・企業調査分析に従事。2012年から開発コンサルタントとして、アフリカを中心にグローバルサウスの国々で中小企業やスタートアップの支援に携わる。近年は日本の技術・製品の海外展開支援にも挑戦中。

吉澤 啓(よしざわ けい)

JICA アフリカ部計画・TICAD推進課シニアアドバイザー(アフリカ開発協力政策)

1985年4月JICA新卒採用。1988年フランス語研修。それ以降、フランス語圏を中心にアフリカでのプロジェクトを担当。1993年通商産業省(現経済産業省)出向、第1回アフリカ開発会議(TICAD1)参加。1996年企画部地域第3課課長代理、第2回アフリカ開発会議(TICAD2)担当。1999年モロッコ事務所次長。2004年アフリカ部発足に参加(中西部アフリカ・チーム長)、緒方理事長の下、平和構築事業等を担当。2005年OECD/DAC事務局出向、援助効果向上アジェンダ担当。2007年旧JBIC出向、2008年TICAD4参加。同年J-J統合によりJICA復職。2011年アフリカ部計画・TICAD推進課に異動。以降、TICAD5, 6, 7, 8の準備・フォローアップを担当。2016年により東京外国語大学・上智大学非常勤講師(2024年まで)。現在、TICAD9の準備を担当中。

【グループディスカッション】

アフリカは現在、急速な社会経済的変化を遂げており、国連の予測によると、2050年には人口が約24億6,665万人に達し、世界人口のおよそ4分の1を占める最大の人口圏になる見通しです。さらに2100年には38億1,388万人に達するとされており、世界の3人に1人以上がアフリカ出身になる可能性が高いとされています。このような人口動態の変化は、経済的な可能性とともに、さまざまな社会課題への対応も求められることを意味します。

また、インターネットの急速な普及を背景として、アフリカでは通信、金融(特にモバイルバンキング)、電子商取引(Eコマース)などの分野で著しい成長が見られます。技術革新や都市化が進展する一方で、インフラの整備、教育の充実、気候変動への対応といった課題も依然として重要なテーマとなっています。

このような背景のもと、日本政府が主導するアフリカ開発会議(TICAD)は、第1回会合以来、「オーナーシップ(自助努力の尊重)」と「パートナーシップ(対等な協力関係)」を基本理念としつつ、「人間の安全保障」や「持続可能な開発目標(SDGs)」など、時代ごとの国際的課題に応じて協力の枠組みを進化させてきました。特に近年では、従来の援助中心の関係から、投資やビジネスを基軸とした「共に成長する関係」への転換が進められています。

本グループディスカッションでは、パネルディスカッションで紹介されたTICADのこれまでの取り組みや今後の方向性を踏まえながら、参加者の皆さま一人ひとりの視点や経験を通じて、これからのアフリカとの関わり方について考えを深めていただくことを目的としています。今後の連携の可能性や、自身の立場からできる具体的な貢献についても、自由にご意見を交換していただければ幸いです。

| 時間 | アジェンダ |

|---|---|

| 15:00-15:05 | ワークショップの内容説明 |

| 15:05-15:10 | 席移動・アイスブレイク(自己紹介) |

| 15:10-15:50 | グループディスカッション |

| 15:50-16:00 | グループで話した内容の共有と質疑応答 |

【ネットワーキング】

国際協力の分野でのキャリアや学習に興味がある方々が繋がっていただけるよう、カンファレンス終了後は、ネットワーキングの時間を1時間設けています。軽食・お飲み物付き。オンライン参加者の方はご参加頂けませんのでご留意ください。

参加者へのお願い

本カンファレンス参加にあたっては、以下の事項(国連フォーラムルール)にご留意ください。

記:国連フォーラム・ルール

- 国連フォーラムによって設定された議論の場には誰でも個人の資格で参加できるが、参加にあたっては氏名や所属を明らかにする。逆に言うと、設定された議論の場での議論は氏名や所属を明らかにした個人にのみ共有される。

- 一方、 各個人の発言は各々が所属する組織や団体の立場を代表するものではないと解釈される。各個人は国連フォーラムの議論の場での発言が所属する組織や団体の立場と異なるからといって、非難・追及されてはならない。

- 国連フォーラムの議論の場での発言は、発言した本人が発信する場合や本人の了解を得た場合を除き、メディアなどを通じて公に引用してはならない。

国連フォーラムについて

国連フォーラムは、2004年10月24日「国連の日」に、ニューヨーク在住の国連に関心を持つ有志により「ニューヨーク国連フォーラム」として設立されました。国連についてもっと知りたい、国連の活動に貢献したいと考える多くの人々に、情報共有や議論への参加、さらには具体的な行動を起こすきっかけとなる「場」を提供することを使命としています。活動内容として、メーリングリスト、ウェブ・サイト、勉強会、分野別の活動などの運営や開催を行います。さらに、既存のネットワークであるワシントンD.C.開発フォーラム、国連日本人職員会、国連学会や国際開発学会などの関連諸学会、あるいは外務省をはじめとする政府機関、NGO、民間機関などと幅広く連携し、それらとの間で相補性と相乗効果を考慮しつつ、独自の付加価値を生み出していきたいと考えています。国連フォーラムへの参加はどなたでも可能です。どのような立場にあっても、個人の資格で、意見の多様性を相互に尊重しつつ、建設的な議論を行なえる方であれば、本フォーラムへの参加を歓迎します。また、本フォーラムの運営は有志が組織する幹事会が行なっていますが、これに世界中からさまざまな形で参画して頂くことも歓迎します。ウェブサイト:https://unforum.org/