コロンビア・スタディ・プログラム - 報告書「渡航前:第3回勉強会」

発表概要

第3回勉強会は、コロンビア・スタディ・プログラム(ColSP)の中心テーマの一つである「地球での共生」に焦点をあて、経済・社会などの「ヒトの課題」について知識を深めることを目的として行われた。具体的には、「平和構築」と「難民」の二つのテーマを扱った。

一つ目のテーマである平和構築に関するスライド発表では、平和構築の概論から始まり、2016年に結ばれたFARCとの和平合意の概要が説明された。その後、包括的な和平合意の中でもいくつかの分野、具体的には、元戦闘員の再統合、農村改革、麻薬取引の終結について、より詳細な説明が行われた。最後に、現在の武力勢力の状況に触れ、発表が締めくくられた。

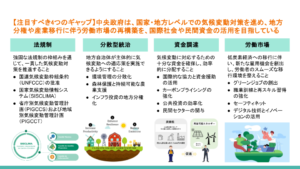

また、二つ目のテーマである難民については、コロンビアに関連した「人の移動」のうち特に影響の大きなベネズエラからの難民流入について、マクロとミクロの視点から考察した。マクロ的視点では、実効的な法的枠組みと支援体制の確立、南米諸国による支援の持続可能性、国連機関や国際社会からの資金提供とコロンビア政府の求める経済援助とのギャップについて学んだ。ミクロ的視点では、経済的な理由から生じる支援不足や、難民とその他のアイデンティティの交差(ex. 女性×難民)によって生まれる細分化された困難に対する支援不足についても考えた。

ディスカッション

テーマ1:平和構築

ディスカッションテーマとして「コロンビアにおける『完全な平和』を実現する為に鍵となるアクター・アプローチは何か?」を設定した。

アクターに関しては、それぞれを個別に考えるのではなく、全てが優先であるという認識が必要であり、細かな視点で考えつつ、それらをつなげることが重要だという意見が出た。

アプローチに関しては、キャパシティ・ビルディングの考え方が参考になるのではないかとの指摘があった。例えば、教育を通じて人々が知識や考え方を身につけ、人権侵害があった場合にそれを認識できるような状況を作ることが一つの例である。また、仕事がないために武装勢力に加わる人々に対しては、職業訓練の機会を提供することで支援ができるかもしれない、という意見も出た。

今後の学びにおいては、武力衝突によって引き起こされるコミュニティの分断や、武装勢力ではない、より健全なコミュニティ(所属先)の必要性についても考えてみたいという意見が出た。

テーマ2:難民

ディスカッションテーマとして、「コロンビアと各国の利害が一致した上で、難民当事者のニーズを満たす支援のあり方とは?」を設定した。この議論の中で、次のような意見が出た。

難民当事者のニーズについては、まずはそのニーズを見える化することが有効であるかもしれない。また、難民当事者がどのようなニーズを抱えているのかを考えるためには、仮に私たちが今、日本を離れなければならないとした場合に、何が必要かを考えると考えやすいのではないか。そう考えることで、職業、教育、身分の証明書、医療保険など、ニーズの具体的なアイディアがわきやすくなった。

各国の利害については、自国の支援による効果を明確に示すことが求められるため、客観的な指標が存在する分野への支援が積極的に行われる傾向があると考えられる。コロンビア人は、内戦時にベネズエラに逃れた過去があることなどから恩義を感じており(1)、そのような共感に基づいた協力が行われている側面もありそうだ。難民の受け入れによる経済効果を期待するのであれば、難民を受け入れる地域の選定は、一つの重要な要素となるかもしれない。

全体ディスカッション

最後に、全体ディスカッションを行った。テーマは「これまでのディスカッションを踏まえ、コロンビアでの『共生』を実現するために重要なことは何か?」である。

具体的には、限られたリソースの中での課題への優先順位付けや、各セクターの果たすべき役割、現在の支援アプローチの課題とその代替策、さらには持続可能性など、あらゆる視点から考えることを意識した。

ディスカッションの中では、地域間格差の是正や、教育を通じたエンパワーメントによって「共生」の実現に近づくのではないかという意見が出た。また、文化的な背景や国への帰属意識といった要素にも思いを巡らせることとなった。

参加者所感

ディスカッションテーマはどれも非常に大きな課題であり、最初はどこから考え始めるべきか戸惑うこともあった。しかし、結局のところ、どの課題も人間に関わる問題である。そのため、問題に直面している人々や、時には支援者の立場に立ち、その状況や心情を深く想像することが、解決策に近づくための重要な一歩であると感じた。

引用文献

- (1) 日本貿易振興機構(ジェトロ). (2019年1月28日). コロンビア政府、ベネズエラのグアイド暫定大統領を即日承認. https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/01/886922be18b52dab.html