コロンビア・スタディ・プログラム - 報告書「渡航前:第5回勉強会」

発表概要

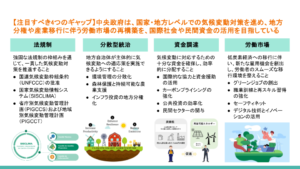

第4回までの勉強会では個別の課題について議論してきたが、第5回勉強会では、「Cross-cutting(領域横断的/組織横断的な課題)」をテーマに、各主体が共通して抱える課題や、領域・組織横断的なステークホルダーを巻き込む取り組みについて議論した。また、本テーマを扱う上で、Cross-cuttingな課題の解決には、国家や自治体、民間企業、NGOなどの様々なステークホルダーを跨いだ取り組みが重要であり、複数の分野を横断する課題に取り組むことによって、別の分野で悪影響が生じる可能性があることを共通認識として確認した。渡航前の最後の勉強会であったため、訪問予定機関の現地での実際の取り組みを参考にしながら、このテーマについて考察した。

| 機関一覧 | |

| World Bank | IDB (Inter-American Development Bank) |

| Agency for Reincorporation and Normalization | UNICEF (United Nations Children's Fund) |

| WFP (United Nations World Food Programme) | JICA (Japan International Cooperation Agency) |

| APC Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación) | UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) |

| UNIDO (United Nations lndustrial Development Organization) | UNVMC (United Nations Verification Mission in Colombia) |

ディスカッション

4つのグループに分かれ、各グループが訪問予定の機関を1つ選択した。その後、当該機関の主要課題を特定し、機関のスタッフになりきったつもりで、コロンビアにおける課題解決策を議論した。なお、全ての機関において、課題解決に向けて様々なステークホルダーを巻き込んだ取組みが進められていることを念頭に置いた。

グループ1:UNODCの違法薬物取締りおよび農業振興について

アメリカへの麻薬輸出という課題に対し、警察機能の不足や、生産者だけでなく購入者側の問題点についても指摘があった。政府による商品作物への補助を通じて、麻薬作物からの商品作物への転換を促進することが重要であると考えられた。

グループ2:難民がUNIDOのEIPに参画し、産業競争力を向上させることについて

難民を労働力として十分に活用できていないという課題に対し、難民を雇用するための体制強化の必要性、国民の難民に対する不信感の解消、さらに難民自身のスキル不足について議論した。難民および国民双方への教育の実施と、難民がEIPの目的や意義を理解するための取り組みが重要であると結論づけた。

グループ3:FARCの元戦闘員の社会統合について

元戦闘員の社会統合という課題に対し、中長期的な統合の困難さや、国民感情に関連する課題が指摘された。JICAが農業に関するプロジェクトを実施し、戦闘員の社会復帰を支援しているが、彼らが土地を所有することは難しく、小作農として弱い立場に留まる課題があることについて議論した。

グループ4:WFPの社会経済統合支援について

民間企業や他の国際機関との連携が不足しているという課題に対し、人道分野への民間企業の参入の難しさや、WFP自身のアピールに注力するあまり他機関との連携が進まないという問題が指摘された。各機関の役割を明確にし、協力体制を構築することが重要であると考えられた。

参加者所感

勉強会を通じて、訪問予定の各機関に対する理解が深まった。一方で、グループディスカッションの時間が15分と限られていたため、議論が十分に深まらなかったグループもあった可能性がある。ディスカッションでは、機関間の連携が不十分であるとの意見が挙がり、勉強会後の講評でも「連携が進んではいるものの、依然として不十分である」との指摘があった。この指摘を受け、現地で注視すべき内容の一つとして各機関の連携状況が明確になったと考えた。加えて、各機関に関する理解が深まったからこそ、参加者がそれぞれの興味関心に応じて現地で学びたいことを事前に考える重要性が浮き彫りになった。

※最後に写真(オンラインMTGの様子)を掲載