コロンビア・スタディ・プログラム - 報告書「渡航後:環境の課題」

要約

コロンビアは「生態系のゆりかご」と呼ばれる生物多様性のある国であり、気候変動や生物多様性の課題に直面している。本セクションでは、「災害リスク低減・食糧安全保障・持続的な農業支援」の3つに焦点を当て、気候変動および生物多様性の問題がコロンビアに与える影響と対策に関して現地渡航の知見をもとに報告を行う。現地渡航では、都市部では構造的な格差が住環境や災害リスクに影響を及ぼしており、住民参加型の都市開発が進められている。先住民居住区では、違法作物から合法作物への転換を目指した代替開発が行われていたが、食糧安全保障を含む様々な課題が確認できた。これらの課題解決に向けた国際機関や地域コミュニティの連携の重要性を示し、多角的な取り組みの必要性が確認できた。

1.コロンビアにおける環境課題に関する問い

コロンビア・スタディ・プログラム(ColSP)のテーマは「南米コロンビアで考える、レジリエンスと平和構築〜地球との共生・地球での共生への葛藤と希望とは?〜」であり、「地球との共生」が環境分野を考えるキーワードである。「生態系のゆりかご」とも呼ばれ、生物多様性に富むコロンビアでは、2024年10月に生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)が開催された (1)。なお、生物多様性条約は、気候変動枠組条約および砂漠化対処条約とともに、総称して通称「リオ条約」と呼ばれる (2)。特に、生物多様性と気候変動は、その統合的な取り組みの必要性から、条約間の連携を図る取り組みが進められ、基金を統合したり、金融業界でもこれらの統合的取り組みを後押しする情報開示が進められている (3)。

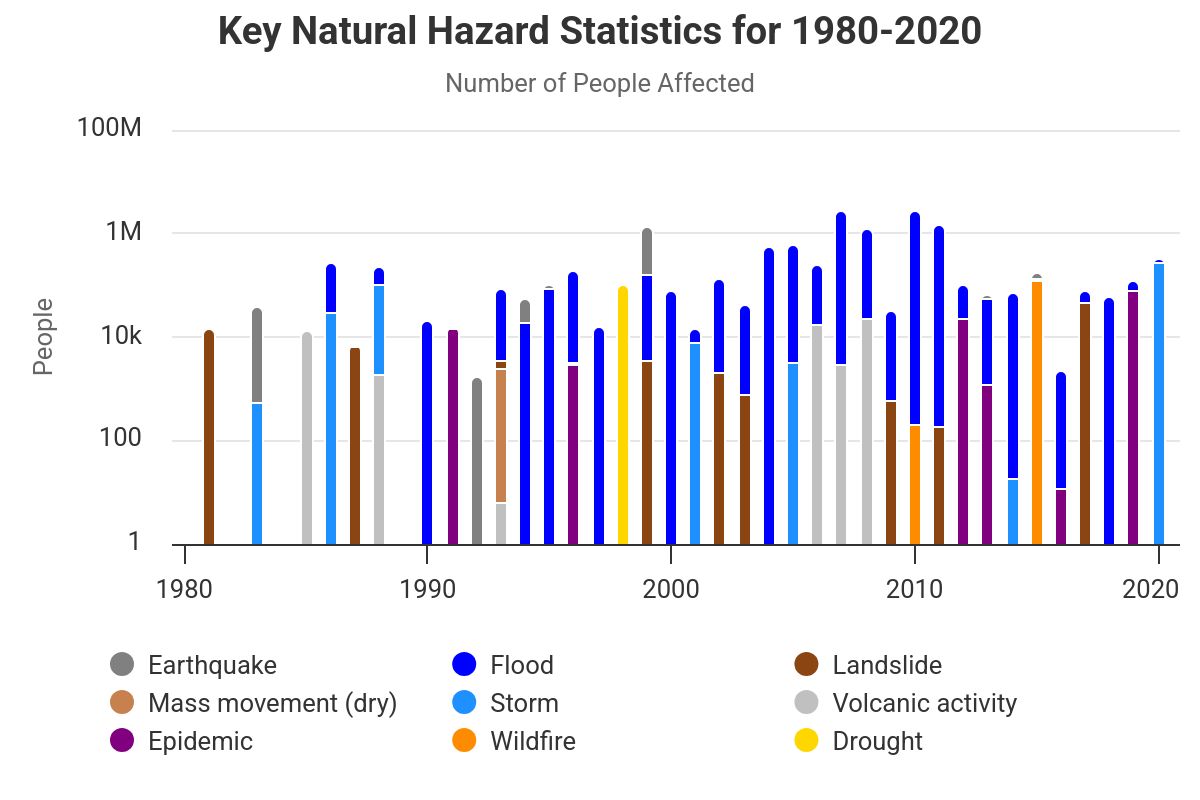

気候変動および生物多様性の問題は、コロンビアにどのような影響を与えているのであろうか。第一に、コロンビアは、洪水や地すべり等、気候変動に起因する災害リスクが高い国家のひとつである (4)。第二に、気候変動から影響を受ける産業として農業があり、コロンビアの人々の食糧安全保障を脅かし、飢餓や人々の生活の質(QoL)の低下を引き起こす可能性が高い (5)(6)。これらを避けるためにも持続可能な農業開発が必要とされる。したがって、本パートでは生物多様性と気候変動の中でも、とくに、①災害リスクの低減、②食糧安全保障、③持続可能な農業開発に焦点を当てて分析する。訪問機関としては、国連人間居住計画(以下、UN Habitat)、国連児童基金(以下、UNICEF)、国連世界食糧計画(以下、WFP)、国連薬物犯罪事務所(以下、UNODC)を中心として、他機関にも適宜触れることとする。

2.渡航前の学びおよび仮説

(1)災害リスク軽減

コロンビアは、洪水や地すべり等、気候変動に起因する災害リスクが高い国家のひとつである (4)。渡航前の勉強会では、気候変動対策に関連して、コロンビア現政権がエネルギー・環境・森林保護政策を掲げるとともに、気候変動リスクを織り込んだ経済モデル構築が行われる一方で、地方政府や地域住民において財政的・人的リソースが不足しており、中央政府の意向が認知されていないという課題があるとした。具体的には、①法制度が整備されても実行が伴っていない、②分権化を進めているが地方自治体に十分なリソースがないといった、理想と現実のギャップがあるという仮説を立てた。

(2)食糧安全保障

コロンビアでは食糧安全保障が課題として認識されている。改善傾向にあるが1550万人(人口の30%)が食料不安に陥っている (7)。気候変動、貧困、移動など様々な要因があるが (7)、特にラニーニャ現象とハリケーンに関連する要因が、国の大部分の人口に影響を及ぼしている。気候変動によりハリケーンや洪水などの頻度と強度が増加し、淡水資源や農地の汚染や減少が引き起こされる。結果として食糧安全保障上に課題が生じる (8)。そこで本パートではコロンビアでの食糧および栄養の安全保障と気候変動の関連、および国連機関による支援体制を調査することとした。

(3)持続可能な農業支援

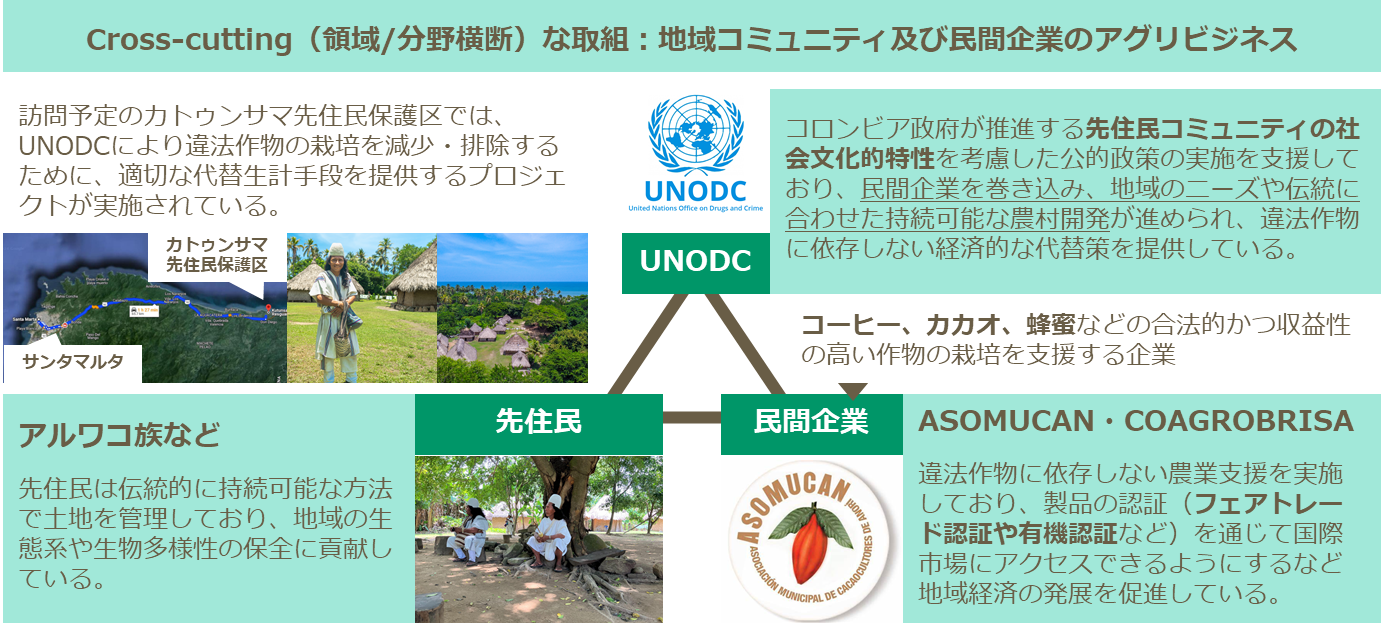

コロンビアは、世界有数のコカの生産国であり、違法なコカ栽培が広範囲にわたっている。2011年のデータによれば、32県中23県でコカの栽培が確認されている (9)。そこで、渡航前勉強会では、UNODCがカトゥンサマ先住区にて実施する代替開発プロジェクトについて学んだ。民間企業を巻き込んだクロスカッティングなプロジェクトとなっており、農民の経済的自立支援が実施されている。

しかしながら、農民が違法栽培に戻ってしまうことが問題として挙げられている (10) (11)。そこで、渡航前の仮説として、経済的持続可能性の欠如、市場アクセスの制約、そして地域の安定性と安全保障の欠如などが問題の原因となっていると仮説を立てた。(953/1000字)

3.現地渡航における学び

(1)災害リスク低減

気候変動および都市環境の改善にふれた訪問機関には、世界銀行や米州開発銀行(以下、IDB)があったが、事業地訪問を行ったUN Habitatに着目する。ボゴタは、中心部の地価高騰などの影響もあり、郊外に移民や避難民および貧困層が住む非公式居住区エリアがある (12)。ここでは、UN Habitatの特徴として掲げられる“People’s Process”が実践され、ボゴタ市当局とUN Habitatが連携しつつ、郊外に住む住民のコミュニティ・リーダーを通して意見を聞きながら都市開発を進めるなど、ボトムアップで都市開発が行われていた(現地での聞き取り、写真左)。他方、事業地に向かうケーブルカーから見える景色は依然として格差が残存しており、とくに斜面に建設された住宅地は生活用水の確保や地すべりの危険性等に課題を抱えている(写真右)。

(2)食糧安全保障

コロンビア渡航中に訪問した機関では「飢餓(Undernutrition)」に関する介入が頻繁に見られた。WFPでは食糧が不足している地域への緊急食糧支援を行っている (7)。5つの県にまたがるラ・モハナ地域では特に多くの洪水が発生し、現地で被災した人々に対する支援を行っている。洪水により資源が大量に失われており、コミュニティが浸水地域から脱出するためにボートと燃料を必要としている。ラ・モハナ地域では武装グループによる拘束とラニーニャ現象による気候の不安定性という二重の影響を受けており、食糧安全保障が脅かされている (13)。

(3)持続可能な農業支援

UNODCの実施する代替開発プロジェクトは、農民がコカの栽培から合法的な作物への転換を支援することを目的としている。カカオ、スパイス、コーヒーなどの合法作物の栽培を促進し、持続可能な生計手段を提供することで、違法作物の栽培を減少させることを目指している。現地視察においては、シエラネバダ・デ・サンタマルタ山脈のアルワコ族の集落(カトゥンサマ先住区)を訪れた (14)。コロンビアのカリブ海沿岸北部と、その周辺のシエラネバダ・デ・サンタマルタ山脈は、何千年もの間、この地域に居住してきた先住民にとって神聖な土地であり、集落の真ん中に位置する大木には精霊が宿り、環境保護や生物多様性の考えを尊重してきた経緯を持つ。

4.現地渡航を踏まえた渡航後の考察と問いに対する検討

(1)災害リスク低減

渡航前の仮説は、マクロ視点の課題にのみ焦点を当てていたことを再認識した。また、地方政府や地域住民においては財政的・人的リソースが不足していると考えていたが、住環境の改善や災害発生の蓋然性低下といった点について、地域住民の意向を踏まえながら、災害リスク低減に関する対策にも取り組んでいることが明らかになった。つまり、人々の「生活」という文脈の中で、UN Habitatによる助言を受けながら、地方政府(ボゴタ市)も地域住民も、限られた資源の中で災害リスク低減対策を行っている(住民参加を通した法規制への認知・遵守向上、分権化の実質的な強化)。他方、「取り残されている」地域も存在し、依然として脆弱な部分があり、ボゴタ市内でも「格差」が生じていることは指摘しておきたい。

(2)食糧安全保障

コロンビアでは飢餓が深刻であり、主要課題としてアジェンダセッティングされている。気候変動が食糧安全保障を通じて、人々の飢餓を助長していることが示唆されている(例:洪水による農地被害など)。一方でDual Burden of Malnutrition(肥満と飢餓が同時に存在する状態)(15)も課題として指摘されており、飢餓だけでなく肥満の検討も必要である。しかし今回の現地渡航及びヒアリングでは、肥満について議論はなされなかった。食糧安全保障と飢餓や肥満、それらに影響を及ぼしうる気候変動の影響について、アジェンダセッティング並びにさらなる検討が必要である。

(3)持続可能な農業支援

現地渡航及びヒアリングを通じて、UNODCの代替開発に関する渡航前の仮説に対する回答を以下にまとめた。経済的持続可能性の再評価では、合法作物の収益が向上している地域があり、介入モデルにより収入が平均35%増加した例もあるが、全地域に当てはまるかや、長期的な収益の安定性は未検証である。市場アクセスに関しては、一部で直接取引が進展しているが、特に脆弱なコミュニティでは収益性の高い市場へのアクセスが依然困難であり、生産プロセスの標準化や規制適応の進捗確認が必要とされた。治安情勢ついては、治安対策が一定の効果を上げ、違法栽培リスクを軽減している例もあるが、その他の地域への展開には制度的支援や社会の安定化が求められている。

現地渡航では、都市部では構造的な格差が住環境や災害リスクに影響を及ぼしており、住民参加型の都市開発が進められている一方で、先住民居住区では、違法作物から合法作物への転換を目指した代替開発が行われていたが、食糧安全保障を含む様々な課題が確認できた。これらの課題解決に向けた国際機関や地域コミュニティの連携の重要性を示し、多角的な取り組みの必要性が確認できた。

上記の現地プロジェクトの訪問機関以外にも、世界銀行、IDB、国際協力機構(JICA)などの機関を訪問し、国連機関や政府機関と連携した気候変動や環境問題に関わるプロジェクトが実施されていることを確認した。例えば、世界銀行においては、政府機関と連携し、アマゾン地域における違法伐採や違法採掘、野生生物の密売などの問題に取り組むため、環境保護プロジェクトなどを実施している。(1328/1000字)

引用文献

- (1) 外務省. (2024). 生物多様性条約第16回締約国会議等の結果概要. 外務省. https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/pagew_000001_01063.html. Accessed on 31.12.2024.

- (2) 1992年、ブラジル・リオデジャネイロで開催された地球サミットで採択されたため。

- (3) 藤馬裕一・佐々木美奈子. (2024). 気候変動対応と自然資本保全の統合とは?―TCFD・TNFD一体開示へ、カギを握る金融機関. 三菱総合研究所. https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20240910.html. Accessed on 23.12.2024.

- (4) World Bank. (n.d.). Climate Change Knowledge Portal: Colombia. World Bank. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/colombia/vulnerability. Accessed on 23.12.2024.

- (5) World Bank. (2022). What You Need to Know About Food Security and Climate Change. World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/10/17/what-you-need-to-know-about-food-security-and-climate-change. Accessed on 23.12.2024.

- (6) CCAFS. (n.d.). Latin America: Colombia. CCAFS. https://ccafs.cgiar.org/regions/latin-america/colombia. Accessed on 23.12.2024.

- (7) World Food Programme. Food Security Assessment of Colombian Population - Executive Summary. https://www.wfp.org/publications/2023-food-security-assessment-colombian-population-executive-summary?t Accessed on 23.12.2024.

- (8) Tirado, M. C., Cohen, M. J., Aberman, N., Meerman, J., & Thompson, B. (2010). Addressing the challenges of climate change and biofuel production for food and nutrition security. Food Research International (Ottawa, Ont.), 43(7), 1729–1744.

- (9) United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). Alternative development: Colombia. Retrieved December 23, 2024, from https://www.unodc.org/unodc/en/alternative-development/colombia.html

- (10) University of Notre Dame. (2019). Developing sustainable alternatives to coca cultivation. Business on the Frontlines. https://businessonthefrontlines.nd.edu/partners-projects/projects/2019-colombia-developing-sustainable-alternatives-to-coca-cultivation. Accessed in 23.12.2024

- (11) Acero-Vargas, C., Parada-Hernández, M., & Machuca-Pérez, D. (2019). La paz narcotizada: Decisiones, presiones y diseño institucional del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. [Narcotized peace: Decisiones, pressures, and institutional design of the National Program for Substitution of Illicit Use Crops]. Análisis Político, 32(97), 114–135.

- (12) 非公式居住区はinformal settlementsの訳である。政府の管理から離れ、法的根拠なく人々が集住する地区を指す。少々古いデータだが、2015年にはボゴタ市の25%が非公式居住区であり、人口の27%が非公式居住区に住んでいるという。Juanita Montoya, Iván Cartes, and Antonio Zumelzu. (2020). Indicators for evaluating sustainability in Bogota’s informal settlements: Definition and validation. Sustainable Cities and Society, 53, https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101896.

- (13) WFP訪問時資料による

- (14) Restrepo Ortega, L. (2014). Kutunsama & Don Diego, Guajira. Retrieved from https://restrepoortega.com/2014/07/02/kutunsama-don-diego/. Accessed on 23.12.2024.

- (15) Sarmiento, O. L., Parra, D. C., González, S. A., González-Casanova, I., Forero, A. Y., & Garcia, J. (2014). The dual burden of malnutrition in Colombia. The American Journal of Clinical Nutrition, 100(6), 1628S-35S.