コロンビア・スタディ・プログラム - 報告書「渡航後:経済の課題」

要約

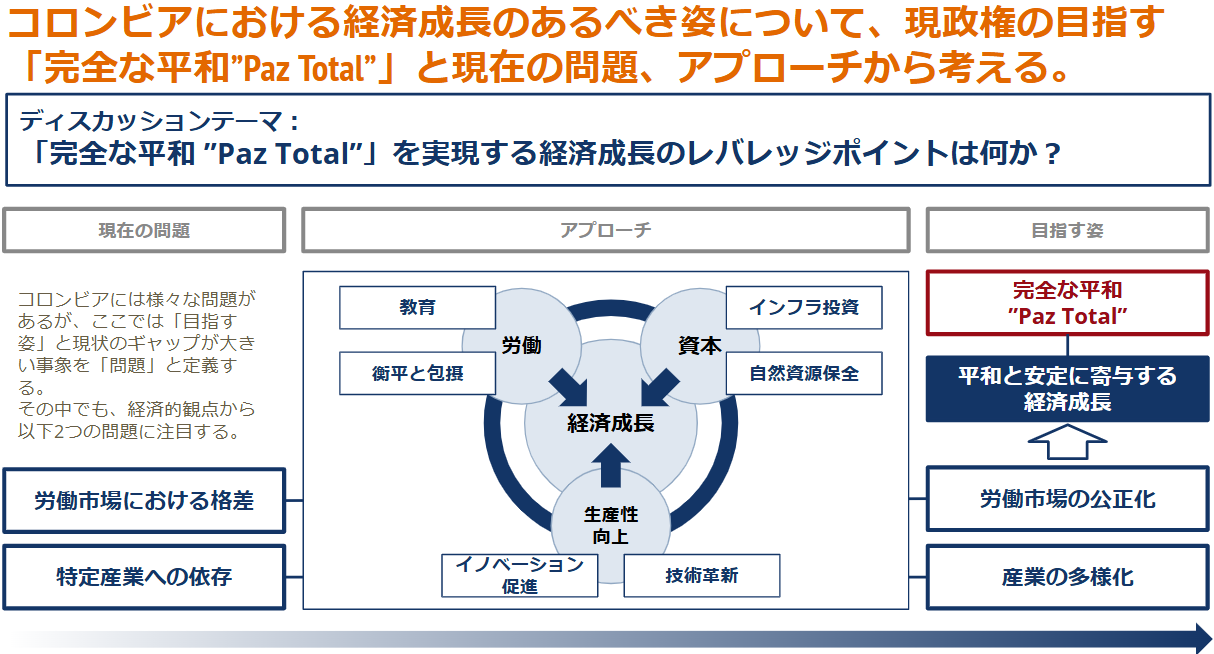

コロンビアは世界で最も所得格差が大きい国の一つであり、2016年まで続いた内戦の一因でもある貧困や不平等が今でも深刻な問題である。本セクションは「コロンビアにおいて、持続可能な経済成長を実現するには?」という問いを中心に考察をまとめたものである。この問いに対し、渡航前には産業構造の転換や経済的格差是正に焦点を当て、特に観光業やIT産業の育成、再生可能エネルギーへの転換などについて学んだ。現地では、ベネズエラ難民や元戦闘員など脆弱性の高い人々への自立支援、心理的ケア、違法薬物から脱却する取り組みのほか、記憶の継承も経済発展に寄与していることを確認し、経済成長と平和構築の繋がりを体系的に理解する示唆を得ることができた。持続可能な経済成長に向けて、教育やインフラ投資など様々な領域で、国内外の多様なアクターが協働し効率性と公平性のバランスを重視した取り組みを続けていく重要性を再認識した。

1.コロンビアにおける経済課題に関する問い

コロンビアは、世界で最も所得格差が大きい国の一つであるといわれている(1)。実際に訪問した中でも、武力紛争により影響を受けた地域など、地域間の不平等や、先住民や移民、国内避難民などの人々が直面する貧困を身をもって体感した。一方で、それらを解消するための様々な取り組みについても学び、格差がありながらも国として前に進んでいる機運も感じられた。

コロンビアにおける経済課題について以下の問いを立て、考えを深めていきたい。

「コロンビアにおいて、持続可能な経済成長を実現するには?」

この問いは二つのパートからなる。一つ目は、コロンビアにおいて「持続可能な経済成長」とはどのようなものか、という点である。2017年のIMFの会議で当時のコロンビアの財務大臣が述べた(2)ように、国の予算配分においては、効率性か公平性か、どちらを優先するかというジレンマに直面する。どういった経済成長のあり方であれば、持続可能なものとなりうるだろうか。二つ目は、そのような成長を実現するには何が必要か、という点である。限られたリソースを適切かつ最大限に活用するためには、どのような方策が必要だろうか。

現状の課題を明確にするため、はじめに、コロンビアの経済を概観したい。コロンビアにおける主要産業はコーヒー、生花、バナナ等を中心とした農業と、石油、石炭、金等の鉱業である(3)。ペトロ政権は、採掘産業への依存から脱却し、農業生産の向上を図るために貧困層の農民に土地を提供すること、また、観光業の促進による雇用創出と外貨獲得を目指している(4)。

次に、コロンビアにおける格差に焦点を当てる。所得の不平等の度合いを図る標準的な指標であるジニ係数は、コロンビアにおいて2023年時点で0.54であり、これはラテンアメリカ及びカリブ海諸国の中で最も高い(5)。人々は人生の早い段階から、教育の質の差、及び質の高いヘルスケアへのアクセスの差にさらされており、さらには就労の機会の不平等が、格差を一層拡大させている(1)。

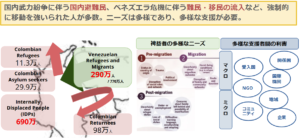

加えて、コロンビアには、その歴史的背景などから社会的に脆弱な立場に置かれている人々もいる。たとえば、アフリカ系の人々や、先住民族、移民などである。世界銀行のレポート(1)においても、アフリカ系コロンビア人や先住民族の人々には、学びの機会において、他のグループと比べた場合に格差が存在することが指摘されている。また、ジェンダーに関しても、女性が労働市場に進出する際にさまざまな障壁が存在することが示唆されている。

2.渡航前の学びおよび仮説

渡航前の勉強会や各自の調査を通じてコロンビアの経済課題を学ぶ機会を増やし、現地渡航に向けた仮説を立てた。勉強会では、主に脱炭素化などの「産業構造の転換」、地域・社会階層間の「経済的格差是正」に着目した議論が交わされた。

「産業構造の転換」については、石油や石炭などのエネルギー資源、コーヒーなどの農作物に頼るコロンビアの経済構造に着目し、産業構造の多角化を推進するためには、中東や南米などの国々の事例を参照しつつ、観光業やIT産業、金融業などの新たな業種を育成する政策が重要ではないかとの意見が多数出た。また、世界的な脱炭素化の潮流を踏まえ、コロンビアでも石油や石炭などに代わる再生可能エネルギーへの依存割合を高める政策が必要ではないかとの声も聞かれた。一方、マクロの観点からの新産業育成やイノベーション促進に限らず、ミクロの観点からは、官民が一体となって領域・分野横断的に地場のスモールビジネスの育成を支援することや、農業部門で違法薬物栽培への依存構造脱却を支援するような取組を進めることも重要ではないかとの議論も交わされた。

「経済的格差是正」については、都市部と農村部の間での所得や教育水準、インフラ整備などで大きな格差が存在していることに注目が集まり、コロンビアの持続的な経済成長のためには、脆弱性が高い階層の人々を包摂する取組や教育活動が重要ではないかとの意見が多数出た。脆弱性の高い階層には、地方の農村地域に住む人々に限らず、元戦闘員や国内避難民、先住民、ベネズエラ難民、女性などの脆弱な状況におかれた人々も含まれており、彼らも困窮に苦しんでいるのではないかとの議論が交わされ、内戦の影響で元戦闘員に対する差別や偏見が残っているのではないか、インフラ環境が未発達かつ内戦の影響が色濃く残る農村地域の貧困が顕著ではないか、などの仮説が論じられた。なお、渡航前勉強会では、コロンビア政府機関Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA)による、コロンビア人及び合法移民を対象に実施している就業訓練プログラム(6)や、UN Womenや官民関係機関が武力紛争の影響が残る農村部の女性を対象に推進する経済的自立支援プログラム(7)、Agencia Nacional de Infraestructura(ANI)が官民パートナーシップを通じて道路・空港・河川・鉄道を対象に整備を進める5Gインフラプログラム(8)などの取組を調査し、現地での取組状況を学んで渡航に備えた。

3.現地渡航における学び

現地では、国連機関、コロンビア政府、現地NGO、現地企業が実施している取り組みを視察した。コロンビアにおける持続可能な経済成長の取り組みとして、脆弱な立場にある人々の包摂や記憶の表現・継承が特に印象的であった。また、市民社会の主体的な活動と成長も目を引くものであった。

脆弱な立場にある人々の包摂は、コロンビア社会における重要な課題であると同時に、持続可能な経済成長においても不可欠な要素である。ベネズエラ難民や内戦による国内避難民は、身分証明の欠如などにより社会保障を受けにくく、教育や就業の機会も制限されることが多い。また、内戦後の元戦闘員はコミュニティへの受け入れが難しく、社会復帰に苦労している現状がある。このような脆弱な立場にある人々を支援する主な取り組みとして、以下の三点を挙げる。

- 自立支援:世界食糧計画(以下、WFP)が実施するベネズエラ難民への就業支援プログラムでは、就業や起業に必要な実践的なカリキュラムが提供されている。プログラム卒業生からは生活が改善・安定したとの声が聞かれた。一方で、全ての希望者が受講できるわけではなく、難民の居住地の一つであるAjizalでは、現地NGOが開業に必要な物資支援を行うなどの補完的な取り組みが見られた。

- 心理的ケア:就業支援プログラムの一環として心理的サポートが提供されているほか、ARNやCOTEPAZが実施する元戦闘員向け社会復帰プログラムも重要な役割を果たしている。こうした取り組みは安定した就業を実現し、社会統合の促進に寄与していることがわかった。

- 産業構造の転換(違法薬物からの脱却):コカ栽培に従事する多くの人々が脆弱な立場にあるが、国連薬物犯罪事務所(以下、UNODC)のプロジェクトでは衛星技術も活用しながらこのような産業からの転換を支援している。こうした取り組みが環境保護に果たす役割に対する理解が深まった。

記憶の表現と継承について、かつて暴力と軍事作戦に苦しんだCOMUNA 13は、メデジンモデルによる改革を経て、現在ではメデジンで最も観光客が訪れる地域の一つとなっている。特に、壁画は住民自身が手がけたものであり、過去の不正や暴力を芸術を通じて表現している。また、グラナダにある紛争記念館では、内戦の歴史や行方不明者の写真が展示されており、これらは単なる記録としてではなく、住民の物語として記憶を継承している。こうした取り組みがコミュニティの再建と経済発展に寄与していると考えられる。

さらに、国際機関や政府の支援だけでなく、市民が主体的に活動し成長している様子も注目に値する。例えば、Ajizalでは水難事故を契機にコミュニティ内で橋を整備するなど、市民の対応力の高さが見られた。また、コロンビア発のスタートアップ企業であるRappiは、デジタル技術の活用やサステナビリティに積極的に取り組み包摂やwell-beingにも配慮したビジネスの振興も感じられた。こうした事例は、市民社会の自立性と経済活動の可能性を強く示していると言える。

4.現地渡航を踏まえた渡航後の考察と問いに対する検討

現地渡航を踏まえた仮説の検証

- 産業構造の観点では、化石燃料やコーヒー等の主要産業に依存するのではなく、多角化へ向けた取り組みが行われている。UNODC以外にも、UNIDOでは国や地方政府と協力してFree Zone(税制優遇エリア)を設けて、中小企業の発展や地域住民への雇用創出にも貢献していることを確認できた。

- 経済的格差是正の観点では、特に脆弱性の高い階層、具体的には辺境地域に住む人々、元戦闘員や国内避難民、先住民、ベネズエラ難民、女性などに対しては、国際機関や政府、現地NGO、現地企業が様々な取り組みを実施していることがわかった。

残された課題

- 公平性の実現:政府や国際機関の主導による経済政策・産業育成の恩恵を受けられている都市部などがある一方で、未だ地方政府を含む政府機関の影響力が限定的で、反政府組織の支配地域で暮らす人々はこうした恩恵を受けられていないことがUNODCとのミーティングを通じて感じられた。コロンビアで悲惨な内戦が繰り返されることが無いよう、格差是正への取り組みは欠かすことができず、その土台となる平和構築の重要性を再認識した。

- 脆弱性の高い人々の社会的包摂:WFPのブリーフィングにて、①コロンビアにおける国際機関の予算が年々減少していること②強制移住から5年以上経過した人々の貧困レベルが改善していない現状があることがわかった。緊急支援ではなく開発課題としての腰を据えた取り組み、また、政府や国際機関の予算による単独の取組みに限らず、金融機関や民間企業、NGO等異なるセクターとの協働による効果的なアプローチがますます重要になると考えた。

問いに対する検討

コロンビアにおいて、持続可能な経済成長を実現する為には、まず政府主導で、反政府・違法組織間の和平交渉を進めることが重要であると改めて感じた。それぞれ大義や目的の異なる反政府組織との全面合意がとても難しい課題であることは理解しつつ、現地渡航を通じて、経済成長の土台となる平和構築の重要性を再認識した。また、ローカルなコミュニティレベルで、教育水準を高める取り組みや、観光業やインフラ投資を呼び込む取り組み、コカ栽培以外の高付加価値農業品の生産などについて、あらゆるセクターが主体性を発揮して推進していくことも重要と思われる。コロンビアの持続可能な成長は、国際社会が同国の完全な平和の実現に関心を持ち続け、適切な支援を続けること、また、国内外の様々なセクターが協働することによって、一歩ずつ進めていけるのだと考える。

引用文献

- (1) Davalos, M. E., Dudine, P., Araujo Lozano, J. G., & Del Carpio, X. V. (2021). Building an equitable society in Colombia: Main report (English). World Bank Group. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/686821635218586591/Main-Report

- (2) International Monetary Fund. (2017, October 12). Towards 2030, Session III: Panelist Discussion. Retrieved from https://www.imf.org/en/Videos/view?vid=5608986929001

- (3) 外務省. (2024年9月6日). コロンビア共和国(Republic of Colombia)基礎データ. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/colombia/data.html

- (4) Reuters. (2023, January 26). Colombia's economy has high growth potential but cannot ditch oil, mining -IDB. Retrieved from https://www.reuters.com/world/americas/colombias-economy-has-high-growth-potential-cannot-ditch-oil-mining-idb-2023-01-26/

- (5) World Bank Group. (2024). LAC equity lab: A platform for poverty and inequality analysis. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/lac-equity-lab1/overview

- (6) SENA(Servicio Nacional de Aprendizaje). (2024). Retrieved from https://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/cronograma. Accessed in 23.12.2024

- (7) UN Women Colombia. (2022). Raíces, mujeres sembradoras del cambio. Retrieved from https://colombia.unwomen.org/es/iniciativas/mujeres-rurales. Accessed in 23.12.2024

- (8) Agencia Nacional de Infraestructura. (2022). Proyectos concesiones del Bicentenario-5G. Retrieved from https://www.ani.gov.co/proyectos-concesiones-del-bicentenario-5g. Accessed in 23.12.2024